|

|

|

Слово

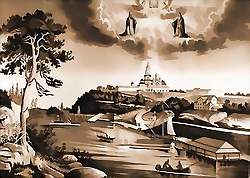

Валаам иногда переводят с финского языка как "высокое место",

что скорее соответствует не истине, а тому впечатлению, которое

производит облик островов: "Как легкое бремя лежит обитель

на плечах гиганта - высокой, длинной гранитной скалы" -

писал путешественник XIX в. Топоним Валаам" связывали также

с именембиблейского пророка Валаама. Собственно монастырская

традиция объясняет название острова от имени языческого бога

Велеса (Волоса, Ваала). Версия церковных историков, сомнительная

в части происхождения топонима, справедлива в том, что в древности

православная обитель пришла на смену языческому святилищу. Монастырские скиты, церкви, часовни Валаама являются

произведениями архитектуры так называемого русского

стиля. МОНАСТЫРЬ

И СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР /1887-1896/. Архитекторы

Г. И. Карпов, А. Н. Силин, Н. Д. Прокофьев. Нижняя церковь

- во имя ПРЕПОДОБНЫХ СЕРГИЯ И ГЕРМАНА ВАЛААМСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ /освящена в 1892 г./, верхняя - в

честь ПРЕОБРАЖЕНИЯГОСПОДНЯ /освящена в 1896 г./.

Собор

стоит на том месте, где, по преданию, в "глубоко иссеченной

скале" покоятся святые мощи преподобных Сергия и Германа,

основателей обители. Они, как говорит предание, оставались

в скале и во время столетнего запустения острова в XVII в.

(территория архипелага с разрушенным шведами до основания

монастырем вместе

Спасо-Преображенский собор опоясывают два четырехугольника КЕЛЕЙНЫХ

ЗДАНИЙ. Внутренний четырехугольник /1785-1801/ составляют

самые ранние каменные здания монастыря, выстроенные игуменом

Назарием, начавшим

Многие русские цари, великие князья

лично покровительствовали Валаамскому монастырю, который

с 1811 г. находился на территории Великого княжества Финляндского

и являлся своего рода представителем России в этой лютеранской

окраине империи. Уникальная связь Валаама и царствующего дома

запечатлена в валаамских часовнях, поклонных крестах, колоколах,

иконах. На ПАМЯТНОЙ СТЕЛЕ с именами "Высочайших особ, изволивших посетить Валаамский

монастырь", зафиксированы как реальные, так и легендарные

события валаамской истории. К последним относится посещение

Валаама императором Петром Великим, а также указ императора

от 1715 г., согласно которому, как верили монахи, обитель

была возрождена после столетнего запустения в результате победы

над шведами и возвращения территории Карелии Российскому государству

в ходе Северной войны. Несмотря на то, что Синод еще в 1736

г. установил: "о строении того монастыря государя императора...

указа не имеется", легенде о личном участии Петра 1 в

возрождении монастыря была суждена долгая жизнь, что показывает

и надпись, выбитая в камне. Продолжает список Александр I,

в 1819 г. положивший начало традиции личных посещений Валаама

членами царской фамилии.

На скалистом берегу Монастырской бухты, под горой Фавор, на

которой стоит монастырь, находится ПОКРОВСКАЯ

часовня /построена в 1820-х годах, в 80-х гг. XX

в. утрачена ивосстановлена/. Согласно монастырскому преданию, в древности святые мощи преподобных

Сергия и Германа четырежды вывозились с Валаама в

Новгород в связи с опасностью шведского нашествия. В последний

раз они были возвращены на Валаам в 1180 г. ( согласно монастырским

легендам, Валаамский монастырь, возможно, был основан в X

веке). Покровская часовня является памятником обретению святых

мощей преп.Сергия и Германа и окончательному избавлению обители

от шведских набегов, а скала, на которой стоит часовня, -

легендарным местом, куда причаливало судно, доставившее на

Валаам главную монастырскую святыню. Прежде чем святые мощи

были опущены в скалу на вершине горы, где впоследствии встали

монастырские здания, они были подняты наверх по тропе, именуемой

"древней дорогой водоносов". Этот путь отмечает ПАМЯТНЫЙ ЗНАК на скальном

выступе - восьмиконечный крест и надпись "Сей памятник

сделан при игумене Иофане 1829 год". согласно монастырским

легендам, Валаамский монастырь, возможно, был основан в X

веке). Покровская часовня является памятником обретению святых

мощей преп.Сергия и Германа и окончательному избавлению обители

от шведских набегов, а скала, на которой стоит часовня, -

легендарным местом, куда причаливало судно, доставившее на

Валаам главную монастырскую святыню. Прежде чем святые мощи

были опущены в скалу на вершине горы, где впоследствии встали

монастырские здания, они были подняты наверх по тропе, именуемой

"древней дорогой водоносов". Этот путь отмечает ПАМЯТНЫЙ ЗНАК на скальном

выступе - восьмиконечный крест и надпись "Сей памятник

сделан при игумене Иофане 1829 год".

К северу от центрального комплекса находится СТАРОЕ

БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ с захоронениями монахов и благотворителей

монастыря. Надгробные плиты датируются XIX-XX веками. Достопримечательностью

кладбища была так называемая могила шведского короля Магнуса

(в первозданном виде утрачена). По монастырской легенде, флот

Магнуса во время похода на Новгород и Карелию (1371г.)

|

игумен Иннокентий |

В километре от центрального комплекса

находится ИГУМЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ,

путь к которому лежит вдоль аллеи столетних пихт и лиственниц.

В начале дороги, слева, можно видеть старинную АЛЛЕЮ

ОДИНОКОГО МОНАХА, высаженную вдоль ограды Верхнего

сада. Кладбище возникло в той местности, где по завершении

настоятельской деятельности уединенно жил бывший глава монастыря

игумен Назарий /1782 - 1801/ Место его пустыни отмечает ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ /1859/,

на нем памятная надпись. Неподалеку церковь церковь

ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЕЦ В ПОСТЕ ПРОСИЯВШИХ /1876/.

Отдельно от нее выстроена колокольня, напоминающая по форме

арку, под ней проходит дорожка, спускающаяся к захоронениям

монахов. Церковь и могилы валаамских игуменов возле нее (их

пять) расположены на искусственном насыпном холме. Рядом с

алтарем - могила игумена Дамаскина (управлял обителью с 1839 по 1881 год), значение которого

для Валаама сравнивали со значением для России Петра I. Под

его главенством монастырь превратился в один из

Недалеко от Святых врат находится ЗНАМЕНСКАЯ

часовня /1862/ - "признательный памятник иноков,

вещающий о высоком благочестии царствующего дома" (из

монастырских изданий). Построена из местного, приладожского

мрамора в т.н. русском стиле по проекту архитектора А. М.

Горностаева в честь посещения Валаама императором Александром

II в 1858 г., о чем свидетельствует памятная надпись в медальоне

на крыше часовни.

В МОНАСТЫРСКОЙ БУХТЕ

Сюда издавна причаливали суда с богомольцами и посетителями

монастыря, а в XVIII в. шумели пестрые ярмарки, собиравшие

сотни столичных и окрестных жителей побережья. Паломничество

к монастырским святыням традиционно начиналось от часовни

во имя ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ" /1896/, поставленной в честь великого князя Владимира Александровича.

Унаследовавший от своего отца императора Александра II почтительное

отношение к Валаамской обители, оказывавший особое

покровительство

Для братии, искавшей большего уединения,

на разном расстоянии от монастыря на самом Валааме и других

островах устроены скиты, к 1917 г. их насчитывалось тринадцать.

Первый по времени постройки и самый крупный - ВСЕХСВЯТСКИЙ на острове

Скитском (другое название - Большой скит, до 100 монахов).

Дорога к нему ведет мимо придорожного знака на скале "Сделана

сия дорога 1845", ВЛАДИМИРСКОЙ

часовни, проходит

по мосту через искусственный канал (на арке моста надпись:

"Возобновлена сия канава 1860 г. "), далее мимо

сосны-великана (возраст ок. 400 лет). Незадолго до появления

скита, на перекрестке дорог, - каменный ПОКЛОННЫЙ

КРЕСТ, вскоре - ШИШКИНСКАЯ СОСНА, от которой начинается

дубовая аллея, ведущая к скиту и часовне

КРЕСТНЫХ СТРАДАНИЙ /1842, архитектор К. Брандт/.

Всехсвятский скит построен игуменом Назарием в 1793 году в

память о жившем в этой местности в XV в. валаамском подвижнике

святом Александре Свирском - "чтоб оное место не пришло

в забвение". При игумене Дамаскине скит был перестроен

(архитекторы К. Брандт, А. М. Горностаев). Церковь скита:

нижний храм ВО ИМЯ ВСЕХ СВЯТЫХ /1849/, верхний - ВО ИМЯ ВСЕХ НЕБЕСНЫХ

СИЛ БЕСПЛОТНЫХ /1850/ - первая на Валааме и одна

из лучших построек в "русском стиле" А. М. Горностаева.

На территории скита располагались восемь одноэтажных зданий,

братские кельи, настоятельский корпус, трапезная, хозяйственные

помещения. Всехсвятский скит имел особо строгий устав, разрешавший

женщинам посещать скит только 1 день в году, в праздник Всех

Святых, и славился своими старцами, некоторые из которых похоронены

у алтарной стены храма. Внутри скита, за оградой и вдоль окружной

дороги - посадки пихты, кедровой сосны, яблонь, вишен, ягодных

кустарниов.

К северо-востоку от монастыря на острове Святом находится СВЯТООСТРОВСКИЙ СКИТ с деревянной

церковью во имя святого Александра Свирского /1855/. По монастырскому

преданию, знаменитый валаамский подвижник конца XV - начала

XVI веков, будущий основатель монастыря на Свири преп. Александр

был первым обитателем этого пустынного острова. В Валаамском

монастыре особо почитались ПЕЩЕРА, в которой, согласно легенде,

спасался преподобный, рядом с ней деревянный крест 1759 г.,

а также каменный крест, поставленный в 1854 г. над могильной

ямой, чтобы увековечить могилу, "которую для памяти смертной

своими руками ископал преп. Александр Свирский во дни постных

подвигов своих на этом острове". Представление о пещере

как о жилище св. Александра бытовало в монастыре в XIX в.,

до этого времени пещера считалась местом отшельничества преп.

Сергия и Германа Валаамских. В 1777 г. путешественник Я. Мордвинов

нашел на острове деревянную часовню и пещеру: "Проход

в нее тесен и проходили на коленях. Вошед в пещеру можно стоять

двум человекам. В оной стоит деревянный небольшой крест и

лежат небольшие два камня". В пещере, отмечает Мордвинов,

спасались преподобные. По всей видимости, комплекс памятников

на о. Святом был создан при игумене Ефреме /1754 -1782/, указание

на что можно найти и у Мордвинова.

ИЛЬИНСКИЙ СКИТ. Восточнее

Святого острова находится группа Байонных или Баевых островов.

На одном из них, носящем название Лембос, что в переводе с

карельского языка означает "Чертов", игумен Дамаскин

построил в 1868 г. скит с церковью

СВ. ПРОРОКА ИЛЬИ. О. Дамаскин посвятил скит выдающемуся

библейскому борцу против языческого божества Ваала, как бы

желая изгнать языческий и дьявольский дух с острова, само

название которого напоминало о сатане. По названию церкви

скит стали именовать ИЛЬИНСКИМ. На соседнем Большом Байонном

острове встала часовня ВО ИМЯ СВ.

ПРОРОКА ЕЛИСЕЯ, ученика, сподвижника св. Ильи,

продолжившего его борьбу с идолопоклонством и язычеством.

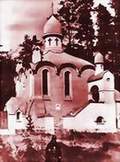

НИКОЛЬСКИЙ СКИТ находится на одноименном островке

у входа в Монастырскую бухту. Традицией валаамского зодчества

была преемственность строительной идеи от одного игумена к

другому: там, где один ставил поклонный крест, другой на этом

же месте строил часовню, третий возводил церковь, скит. Когда-то

Никольский остров назывался Крестовым, - здесь стоял деревянный

поклонный крест. Его сменила деревянная, вслед за ней каменная

часовня и наконец - церковь. И храм, и часовни были посвящены

святителю Николаю. Покровитель путешественников и мореплавателей,

он был почитаем как православными, так и лютеранами: "Даже

финны-лютеране нередко приезжают к Валааму в своих рыбацких

лодках, чтобы поставить свечку Святителю Николаю" (из

монастырских изданий). Объединившая в своем облике лучшие

черты русского зодчества Никольская церковь /1853, архитектор

А.М.Горностаев/ вызывала восторженные отзывы паломников и

туристов: "Маленький архитектурный шедевр... подлинное

сокровище...создание лучшего архитектора России" (Ал.

Дюма). Росписи в церкви выполнены валаамскими живописцами.

В 1858 г. возведен двухэтажный келейный корпус, во втором

этаже - домовая церковь ВО ИМЯ СВ. ИОАННА ДАМАСКИНА. В южной части острова - гранитный поклонный крест /1861/

с выбитыми на нем символическими знаками православной веры

и крестных страданий Иисуса Христа.

В северо-западной части архипелага громадным утесом поднимается

остров ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ с одноименным

скитом. Монастырское предание относит существование скитской

жизни на этом острове еще ко временам средневековья, о чем

свидетельствует сохранившееся карельское название острова

- Серничан (Монашеский). В середине XIX в. игумен Дамаскин

распорядился перенести на этот остров священную реликвию -

деревянную церковь XVII в., построенную валаамскими монахами

в изгнании в Васильевском монастыре в Старой Ладоге. Обветшавший

храм почти полностью заменила новая деревянная церковь

ВО ИМЯ СВ. ПРОРОКА И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА /1858/, спроектированная А. М. Горностаевым. Она стала символическим

памятником разоренному в 1611 г. Валаамскому монастырю. Нижняя церковь ВО ИМЯ ТРЕХ ВСЕЛЕНСКИХ СВЯТИТЕЛЕЙ (освящена в 1860 г.), заглубленная в скалу, считалась "пещерной"

- таким образом строительная традиция раннего христианства

была перенесена в Карелию и Финляндию. За оградой скита располагались

пустыньки отшельников. Подвижники Предтеченского скита жили

по самому суровому в монастыре уставу, - он запрещал посещение

острова как паломниками, так и самой братией: "Здесь

вечный пост, молчание и молитва" (Н. С. Лесков). На расстоянии

от церкви на краю скального обрыва возвышается величественный

гранитный крест /1854/, который хорошо виден со стороны Ладоги.

КОНЕВСКИЙ СКИТ с деревянной церковью ВО

ИМЯ ИКОНЫ КОНЕВСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ /1870/ был построен

в нескольких км от монастыря, на берегу тихих внутренних

озер. Эту весьма почитаемую на северо-западе России икону,

по преданию, в XIV в. привез на Валаам с Афона св. Арсений,

постриженник Валаамской обители. Впоследствии он основал монастырь

на острове Коневец на Ладожском озере, куда перенес и икону,

ставшую святыней Коневского монастыря. Валаамский скит таким

образом напоминал о миссии древнего Валаама как центра миссионерской

деятельности, "отца" многих северных монастырей.

Игумен Дамаскин не случайно выбрал этот район для строительства

скита: в здешней глуши он семь лет пустынножительствовал

еще в бытность простым монахом-отшельником, здесь он приобрел

опыт подвижничества. "Много претерпел о. Дамаскин, живя

в пустыни, от искушений бесовских, видимо и невидимо нападавших

на него. Нередко в осенние темные ночи враг являлся к нему

в виде исходящего из озерка с растрепанными волосами человека,

иногда противник вооружался на него невидимо, нагоняя на него

уныние и скуку... С молитвою на устах - крестным знамением,

как пламенным мечом, отражал добродетельный пустынник все

искушения вражия" (из монастырских изданий).

Обустроив скитскую жизнь на востоке, западе, севере островов,

игумен Дамаскин в 1873 г. построил свой последний - АВРААМИЕВСКИЙ - скит в южной части Валаама и посвятил его общерусскому святому

Авраамию Ростовскому, легендарному подвижнику древности, известному

своей успешной борьбой с идолами Волоса. Подводя итоги строительной

деятельности игумена Дамаскина, монастырский историк XIX в.

писал: "Оградил обитель со всех сторон, как бы крепостными,

отшельническими скитами, поселив в них ревностных воинов духовных,

да ратоборствующих мужественно противу невидимых врагов".

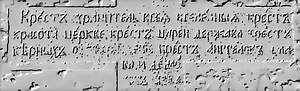

Стараниями игумена Дамаскина в разных местностях Валаама были

поставлены многочисленные часовни (всего 20) ипоклонные кресты

(10). На одном из них высечены следующие слова: "Крест

хранитель всея вселенныя. Крест красота церкви. Крест царей

держава. Крест верных утверждение. Крест ангелов слава и демонов

язва". В южной части Валаама стоят два деревянных поклонных

креста. Один - на высоком обрывистом берегу озера Хирмулампи

(в переводе с финского - Ужасное), другой - в самом центре

о. Дивный. Не исключено, что о. Дамаскин оставлял своим преемникам

возможность в последующем на месте этих крестов выстроить

часовни, а на месте часовен - церкви, скиты. Именно так происходило

формирование всего комплекса валаамских скитов. Так, часовня

на о. Воссинансаари (в 20 км от Валаама), построенная о. Дамаскиным,

в 1897 г. уже при игумене Гаврииле превратилась в скит, который

был посвящен иконе ТИХВИНСКОЙ БОЖИЕЙ

МАТЕРИ. Эта икона, рассказывает предание, "проходила

вблизи острова по воздуху через Ладожское озеро".

ПомимоТихвинского скита в конце XIX - начале XX вв. были возведены

еще

два: СЕРГИЕВСКИЙ на о.

Пуутсаари и ГЕРМАНОВСКИЙ на о. Сюскюансаари, - оба эти острова не входят в состав Валаамского

архипелага (монастырь приобрел их в 1866 г.). Возведение скитов

в честь основателей монастыря на островах, расположенных в

материковых шхерах, как бы приближало память о первых православных

миссионерах Карелии к карельскому побережью, среди населения

которого авторитет древнего Валаамского монастыря был особенно

высок. На о. Пуутсаари сохранились церковь

ВО ИМЯ ПРЕП. СЕРГИЯ И ГЕРМАНА ВАЛААМСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ /1899/, колодец и высокий поклонный крест, на лицевой стороне

которого высечена благодарственная надпись финляндским чиновникам-лютеранам,

оказавшим Валаамскому монастырю помощь в приобретении этого

острова в собственность. Сам крест четырехконечный, общехристианского

образца. Любопытна и другая надпись на постаменте. "Этот

остров с 1869 г. носит имя "остров св. Сергия".

До сего времени у финнов он назывался Пуутсаари", - давая

свое название новому владению, игумен, как видно, счел необходимым

сохранить старое, финское. На острове Германовском (фин. Сюскюансаари)

сохранилась церковь ВО ИМЯ СВ. АЛЕКСАНДРА

НЕВСКОГО /нач. XX в./. На этих островах в XIX в.

монастырь вел крупные разработки т. н. валаамского гранита. ПомимоТихвинского скита в конце XIX - начале XX вв. были возведены

еще

два: СЕРГИЕВСКИЙ на о.

Пуутсаари и ГЕРМАНОВСКИЙ на о. Сюскюансаари, - оба эти острова не входят в состав Валаамского

архипелага (монастырь приобрел их в 1866 г.). Возведение скитов

в честь основателей монастыря на островах, расположенных в

материковых шхерах, как бы приближало память о первых православных

миссионерах Карелии к карельскому побережью, среди населения

которого авторитет древнего Валаамского монастыря был особенно

высок. На о. Пуутсаари сохранились церковь

ВО ИМЯ ПРЕП. СЕРГИЯ И ГЕРМАНА ВАЛААМСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ /1899/, колодец и высокий поклонный крест, на лицевой стороне

которого высечена благодарственная надпись финляндским чиновникам-лютеранам,

оказавшим Валаамскому монастырю помощь в приобретении этого

острова в собственность. Сам крест четырехконечный, общехристианского

образца. Любопытна и другая надпись на постаменте. "Этот

остров с 1869 г. носит имя "остров св. Сергия".

До сего времени у финнов он назывался Пуутсаари", - давая

свое название новому владению, игумен, как видно, счел необходимым

сохранить старое, финское. На острове Германовском (фин. Сюскюансаари)

сохранилась церковь ВО ИМЯ СВ. АЛЕКСАНДРА

НЕВСКОГО /нач. XX в./. На этих островах в XIX в.

монастырь вел крупные разработки т. н. валаамского гранита.

В первом десятилетии XX в. в южной части

острова Валаам был создан комплекс т. н. "Северного Иерусалима",

состоящий из Воскресенского и Гефсиманского скитов. ВОСКРЕСЕНСКИЙ

СКИТ (другое название - НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ)

на горе Сион возведен на месте часовни во имя св. апостола

Андрея Первозванного недалеко от причала Большой Никоновской

бухты. Согласно монастырскому преданию, "...следуя из

пределов Новгородских, апостол с сопровождавшими его учениками

пристали в заливах Никоновских". Апостол Андрей осенил

горы Валаама каменным крестом, положив этим знаком начало

христианской веры на Валааме. В память об этом легендарном

событии придел нижней церкви скита освящен во имя св. апостола

Андрея. В ней находится мраморная кувуклия с ПОДОБИЕМ

ГРОБА ГОСПОДНЯ. Верхняя церковь освящена в честь ВОСКРЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ /1906,

архитектор В. И. Баранкеев/. В комплекс скита входят трапезный

и настоятельский корпус, хозяйственные помещения, колодец.

Воскресенский скит, как и многие другие монастырские здания

сооружен из кирпича валаамского производства; на некоторых

сохранилось клеймо с буквами "ВМ" (Валаамский монастырь)

и годом изготовления. В километре от Воскресенского скита,

у подножия горы Елеон в 1911 г. был освящен ГЕФСИМАНСКИЙ

СКИТс деревянной церковью

УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, келейными зданиями и двумя

часовнями, одна из которых - ВОЗНЕСЕНСКАЯ - стоит на вершине горы ЕЛЕОН, к ней ведут каменные ступени,

вырубленные в скале. В глубине скита, на берегу Малой Никоновской

бухты возведен величественный каменный поклонный крест /1909/.

Создание на Валааме Нового Иерусалима, перенесение библейских

названий на Валаамские церкви, часовни, а также на природные

объекты (Мертвое море, река Иордан, Кедронский поток, Иосафатова

долина), имело следующие причины: "Побывать Святом Иерусалиме

могут лишь счастливцы. А здесь - подобия Святых мест и священных

предметов даже с частицами их подлинников" ( из монастырских

изданий).

СМОЛЕНСКИЙ СКИТ на южной оконечности Скитского острова был

последним по времени строительства скитом /1917/. Церковь

во имя ИКОНЫ СМОЛЕНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, спроектированная

вел. кн. Петром Николаевичем, была возведена на средства

другого великого князя, главнокомандующего русской армией

в годы I мировой войны Николая Николаевича в память о погибших

на фронтах русских воинах. На берегу оз. СИСЯЯРВИ (в пер. с фин.

Внутреннее) находится МОЛОЧНАЯ

ФЕРМА с рыборазводным заводом и зданием коровника

/1881/. Оснащенная паровой машиной, системой водопровода,

рельсовой дорогой для доставки молочной продукции к пристани

ферма была построена с размахом, впечатлявшим современников:

"На Валааме возводятся дворцы для коров и храмы для

коней" (В. И. Немирович-Данченко).

|